ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट यानी हरित भवन अवधारणा भारत जैसे देषों के लिये नया हो सकता है लेकिन विदेषों में इसका चलन करीब 20 साल पहले ही शुरू हो चुका है। अच्छी बात यह है कि हमारे देष में भी अब इसकी तरफ लोगों और खासकर बिल्डर्स का ध्यान गया है।

फिलहाल दुनिया में भारत पीछे है। इसमें अमेरिका पहले और चीन दूसरे स्थान पर है। देष के अलग-अलग शहरों में करीब तीन हजार से ज्यादा ग्रीन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। बीते पाँच सालों में ही बेंगलुरु, हैदराबाद, पंचकूला तथा चंडीगढ़ के साथ इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में भी इसे लेकर लोगों की उत्सुकता बढ़ी है। इसके लिये बकायदा इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कौंसिल अलग-अलग शहरों में जाकर बिल्डर्स और लोगों तक इसके फायदे गिना रहे हैं।

ग्रीन बिल्डिंग खासतौर पर पर्यावरण को ही ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। ये पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाते हैं और उर्जा के बेतहाषा क्षय को भी रोकते हैं। बिगड़ते हुए पर्यावरण के नुकसानों को देखते हुए इनमें उर्जा और पानी बचाने पर जोर होता है। इनके आस-पास बड़ी संख्या में पेड़-पौधे लगाए जाते हैं ताकि इसके तापमान को नियंत्रित किया जा सके।

हमारे देष में हरियाली को करीब 30 से 35 फीसदी तक बढ़ाने की जरूरत है, जबकि सिंगापुर जैसी छोटी जगह पर हरियाली 49 फीसदी तक है। इनमें प्रकृति और पर्यावरण के नजरिए से यह खास तौर पर ध्यान रखा जाता है कि यहाँ रहने वाले लोगों को उजाले और साफ हवा के लिये बिजली और अन्य संसाधनों का इस्तेमाल कम से कम करना पड़े। इनका तापमान भी ठंडा बना रहता है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन सब फायदों के बाद भी

इसकी लागत सामान्य मकानों की कीमत के मुकाबले महज तीन फीसदी ही ज्यादा होगी यानी बहुत कम अंतर।

विकास की अलग तरह की अवधारणा और प्राथमिकताओं ने बीते कुछ सालों में ही हमारे सामने कई बड़े पर्यावरणीय संकट खड़े कर दिए हैं। ये संकट अब हमारे जीवन और सेहत के लिये ही भारी पड़ने लगे हैं। इसी तथाकथित विकास में लगातार निर्माण प्रक्रिया से प्रकृति और पर्यावरण को हो रहे नुकसान को कम करने की दिषा में सबसे कारगर साबित हो रही है ग्रीन बिल्डिंग या हरित भवन की अवधारणा। आने वाले भविष्य के लिये यह सबसे जरूरी कदम है।

प्रदूषण के बुरे असर को कम करने के लिये अब हरित भवन अवधारणा (ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट) पर जोर दिया जा रहा है। इससे प्रदूषण के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है, वहीं इससे बिजली- पानी का कम से कम उपयोग तथा प्रदूषण कम होने से भी इसका चलन बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

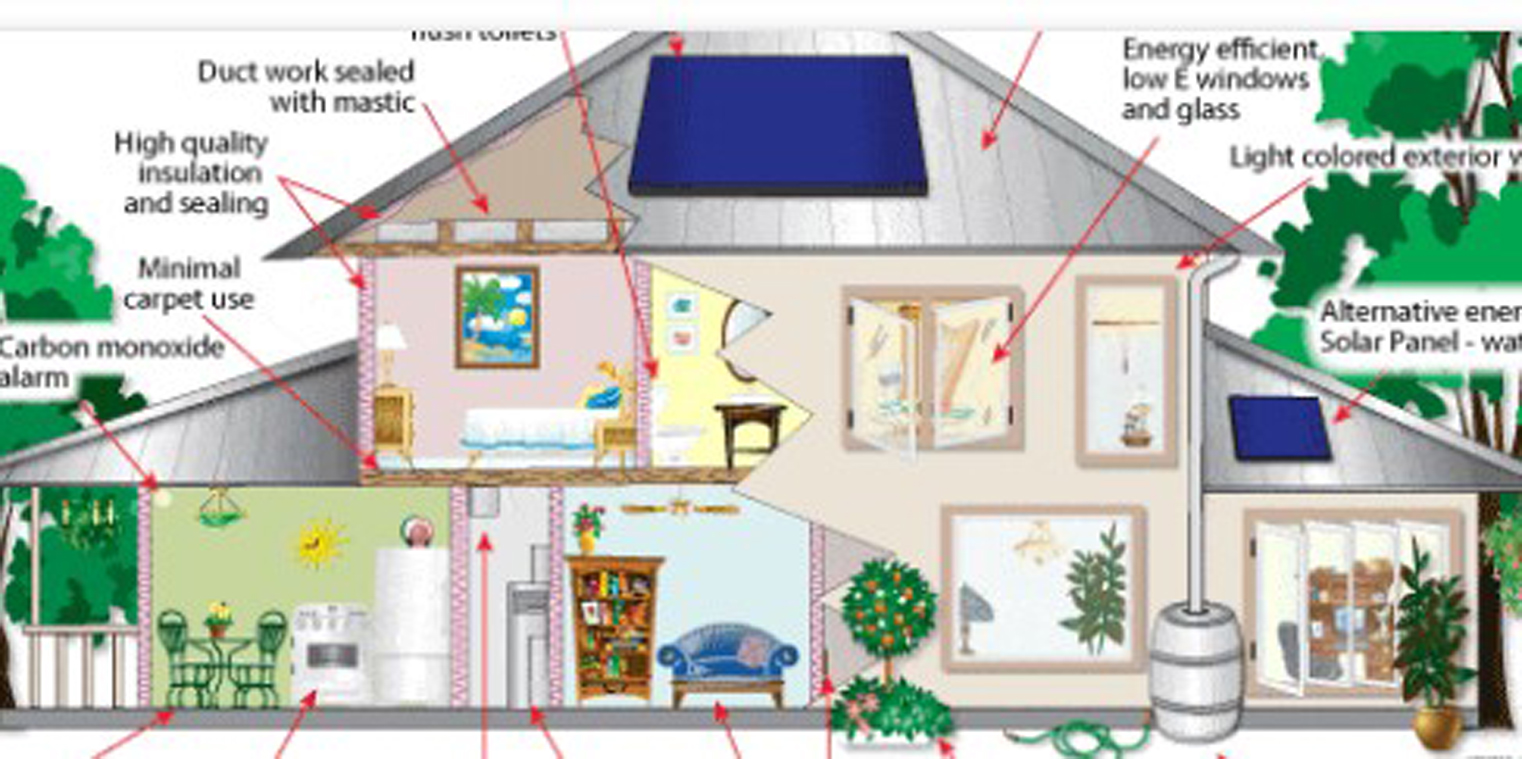

इसमें कचरा निस्तारण और प्राकृतिक आपदाओं से बचने के भी कारगर उपाय होंगे। ऐसे मकानों में अपेक्षाकृत करीब 10 डिग्री तक तापमान को कम कर सकेंगे। ग्रीन कंसेप्ट के मकानों में पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सूरज का उजाला मकान के अधिकांष हिस्से को रोषन कर सके ताकि बिजली की खपत कम हो सके। रात में जहाँ जरूरी हो वहाँ भी कितने वाट का बल्ब या ट्यूबलाइट जरूरी है तथा जहाँ जरूरी नहीं हो वहाँ खपत कम हो, इसके लिये भी ध्यान रखा जाता है। इसी तरह खिड़कियाँ आदि ऐसी बनाई जाती हैं कि लगातार हवा मिलती रहे।

ऐसे मकानों में प्राकृतिक हवा के प्रवेष और निकासी के लिये जतन किए जाते हैं, इससे पंखें, कूलर और एसी चलाए बिना भी आसानी से प्राकृतिक हवा हर जगह मिलती रहे। गर्मियों के दिनों में बिना किसी संसाधन के मकान को ठंडा रखे जाने की तकनीक भी इसमें होती है। फ्लाई एष की टाइल्स अपेक्षाकृत ठंडी होती है और गर्मियों के दिनों में जब गर्म हवा और धूप की वजह से मकान की बाहरी दीवारें काफी गर्म हो जाती है तो ऐसे में भी फ्लाई एष अंदर की सामान को ठंडा बनाए रखती है।

इसके अलावा भूजल स्तर को बढ़ाने के लिये इसमें प्राकृतिक रीचार्ज की तकनीकों तथा सीवरेज की अत्याधुनिक तकनीकों का भी इसमें उपयोग किया जाता है। इनके निर्माण में भूकम्परोधी तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सब वजहों से यह खासा लोकप्रिय हो रहा है। इनमें पानी की बचत पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। इनमें वाटर रिचार्जिंग के साथ पानी के पुनरुपयोग पर भी जोर दिया गया है। सीवरेज ट्रीटमेंट कर दैनिक उपयोग के लिये मकान में इस्तेमाल किए जा रहे पानी को साफ बनाकर इसे रिसायकिल किया जा सकेगा। इसमें पेड़ पौधों के लिये भी काफी बड़ी जगह रखी जाती है, इसके साथ ही बालकनी, खिड़की, गैलरी, छत और ओपन टेरेस में भी गमलों के जरिए छोटे-छोटे पौधों को लगाया जाने का प्रावधान किया गया है। इस तरह के प्रोजेक्ट में बिजली की बचत के लिये सौर उर्जा का उपयोग करने के लिये सोलर प्लेट भी लगाई जा रही हैं। भारत में इसकी शुरूआत 2001 में हैदराबाद के सोहराबजी गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर के निर्माण के साथ हुई थी। शुरूआत के वर्षों में इन भवनों की लागत आम भवनों से 18 प्रतिशत ज्यादा आती थी। परंतु तकनीक के बेहतर उपयोग से अब यह अंतर महज 5 प्रतिशत तक रह गया है।

हरित भवन को सफल बनाया जा सकता है। परंतु यह सफलता पष्चिमी पैमानों पर नही वरन् भारतीय पैमानों को लागू करके ही प्राप्त की जा सकती है। जैसे पष्चिमी देषों की हरित भवन में कांच का ज्यादा उपयोग होता है, परंतु भारतीय मौसम के अनुसार कांच घरों को जल्दी गर्म करेगा और इसकी उपयोगिता नहीं है। इस तरह से व्यावहारिक धरातल पर अगर काम किया जाए, तो हरित भवन अत्यधिक लाभप्रद सिद्ध हो सकती हैं।

यूं तो हरित भवन के लिए जो अलग संसाधन प्रयुक्त होते हैं, वे अलग-अलग राज्यों में उपलब्धता के अनुसार तय किए जाते हैं। जैसे असम में बांस ज्यादा मिलता है, तो उसे ही ग्रीन मटेरियल माना जाएगा। तीसरे, इसमें संरचना प्रणाली का बहुत महत्व होता है। पुराने जमाने में जैसे ऊंची छतें और मोटी दीवारें ठंडक बनाए रखती थीं, उस तरह की बातों को ध्यान में रखा जाता है। चैथे, इसमें प्रयुक्त ऊर्जा व संसाधनों के सही उपयोग को ध्यान में रखा जाता है, भवनों, वनस्पतियों और अन्य भू-दृष्य तत्वों सहित परिसर के बुनियादी ढांचे के रणनीतिक डिजाइन और लेआउट की योजना बनाकर गर्मियों और सर्दियों में गंभीर मौसम के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए रणनीति तैयार करें। सुनिष्चित करें कि समस्त परिसर का विकास आसपास के प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल है।

इसे स्थानीय क्षेत्रों की प्राकृतिक जैव विविधता की रक्षा और संवर्द्धन करना चाहिए और इसका उद्देष्य स्थानीय लुप्तप्राय वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण करना होगा। परिसर में भू-दृष्य के लिए संरचनात्मक जटिलता में वृद्धि और देषी प्रजातियों के उपयोग को बढ़ावा देकर वनस्पतियों और जीवों के निवास स्थान की गुणवत्ता में वृद्धि करना। पुराने पेड़ों और पक्षियों और जीवों के अन्य रूपों के लिए उनके निवास स्थान की भूमिका को महत्व दें। एक वनस्पति उद्यान और यदि संभव हो तो, देषी जंगल के एक टुकड़े का रखरखाव करें। जहां कहीं संभव हो वहां तालाब और दलदल जैसे आर्द्रभूमि बनाएं।

प्रासंगिक पारिस्थितिक संकेतक जैसे कि जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं का उपयोग करके प्रत्येक 5 वर्षों में परिसर के पारिस्थितिक सर्वेक्षण का संचालन करें। जिससे ईमारत ग्रीन बनी रह सके। न्यूनतम प्रारंभिक बिंदु के रूप में उपयुक्त हरित भवन रेटिंग प्रणाली को अपनाकर नए भवन डिजाइन में सतत सुविधाओं को एकीकृत करें और उच्चतम रेटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य रखें ताकि संसाधनों को अनुकूलित किया जा सके और वे स्वस्थ, उत्पादक वातावरण प्रदान करें। भारत कार्बन डाई आक्साइड गैस उत्सर्जन के मामले में दुनिया के अग्रणी देषों की श्रेणी में शामिल है। कार्बन डाइआक्साइड उत्सर्जन की बढ़ती समस्या में बिल्डिंग निर्माण की भी एक बड़ी भूमिका है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2025 तक भारत कंस्ट्रक्षन क्षेत्र में विष्व में तीसरे स्थान पर होगा। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन से पैदा हुई समस्याओं से निपटने के लिए भारत के कुछ समूह ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं और इन मूवमेंट में से एक है- ग्रीन रेटिंग फार इंटीग्रेटेड हैबिटैट असेसमेंट।

ग्रीन बिल्डिंग संरचनाएँ बनाने और ऐसी प्रक्रियाओं का उपयोग करने का अभ्यास है जो किसी इमारत के निर्माण से लेकर डिजाइन, निर्माण, संचालन, रखरखाव, नवीनीकरण और डीकंस्ट्रक्षन तक के पूरे जीवन चक्र में पर्यावरण के लिए जिम्मेदार और संसाधन-कुषल हैं। यह अभ्यास अर्थव्यवस्था, उपयोगिता, स्थायित्व और आराम की शास्त्रीय भवन डिजाइन का विस्तार और पूरक है। हरित भवन को टिकाऊ या उच्च प्रदर्षन वाली इमारत के रूप में भी जाना जाता है। निर्मित बिल्डिंग संरचनाएँ पर्यावरण के प्रभाव डिजाइन, निर्माण, संचालन, रखरखाव नवीकरण डीकंस्ट्रक्षन ऊर्जा पानी, सामग्री, प्राकृतिक संसाधन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, घर के अंदर का प्रदूषण, ताप द्वीप निर्मित, पर्यावरण के पहलू है। तूफानी जलप्रवाह, षोर मानव स्वास्थ्य को नुकसान, पर्यावरण का क्षरण, संसाधनों की हानि हरित इमारतें मानव स्वास्थ्य और प्राकृतिक पर्यावरण के लिए डिजाइन की गई हैं- ऽ ऊर्जा, जल और अन्य संसाधनों का कुषलतापूर्वक उपयोग करना। ऽ अधिवासी स्वास्थ्य की रक्षा करना और कर्मचारी उत्पादकता में सुधार करना। ऽ अपषिष्ट, प्रदूषण और पर्यावरणीय गिरावट को कम करना। ऽ निर्मित पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन।

देष में आवासीय और वाणिज्यिक डेवेलपर अपनी परियोजनाओं को ग्रीन बिल्डिंग की अवधारणा के आधार पर तैयार करने में गंभीरता दिखा रहे हैं। ग्रीन बिल्डिंग की सुविधाएं मुहैया कराने वाली नोएडा स्थित स्पेक्ट्रल सस्टेनेबिलिटी ग्रुप के परियोजना प्रबंधक आषीष जैन ने बताया कि देष में पर्यावरण के अनुकूल भवन निर्माण की अवधारणा के प्रति आवासीय और वाणिज्यिक डेवेलपर इच्छुक नजर आ रहे हैं।

ग्रीन बिल्डिंग एक ऐसी अवधारणा है, जिसमें पानी, बिजली और अन्य वस्तुओं का कम इस्तेमाल कर इमारतों की दक्षता बढ़ाई जाती है। मसलन, धरती पर मौजूद संसाधनों का उचित उपयोग कर भवन का निर्माण करना ताकि पर्यावरण पर कम से कम दबाव पड़ सके। ग्रीन बिल्डिंग में बेहतर निर्माण, परिचालन और रखरखाव का उचित चयन किया जाता है। इसके अलावा, पर्यावरण के लिए अनुकूल डिजाइन, साइट आदि का भी अधिक ख्याल रखा जाता है। ग्रीन बिल्डिंग की अवधारणा को न सिर्फ व्यक्तियों के लिए बल्कि डेवेलपरों के बीच भी काफी पसंद किया जा रहा है।

स गोमती गोस्वामी

बी आर्क, योजना और वास्तुकला, विभाग, आईआईटी, बीएचयू, वाराणसी-221005